Pourquoi je dissémine des plantes indigènes

Aventures en distribution de graines, partie 1

Tout comme le vent, les animaux et l'eau, entre autres moyens de dissémination des plantes à fleurs, les humains sont déjà des disperseurs de semences de plantes de toutes sortes. Accidentellement ou non. En fait, c'est comme ça qu'on a obtenu la plupart de nos « mauvaises herbes » naturalisées ici en Amérique du Nord / sur l'île de la Tortue. Inversons cette tendance et faisons de la dispersion intentionnelle des semences de plantes indigènes une réalité, une fois pour toutes. Grâce à un don de la Grainothèque de fleurs sauvages d'Ottawa, j'ai pu distribuer les graines de 24 espèces cet hiver. J'ai remarqué certains points difficiles et j'ai reçu quelques conseils en cours de route.

Voici ce que nous pouvons tous faire pour partager notre nature et restaurer la biodiversité dans nos espaces cultivés !

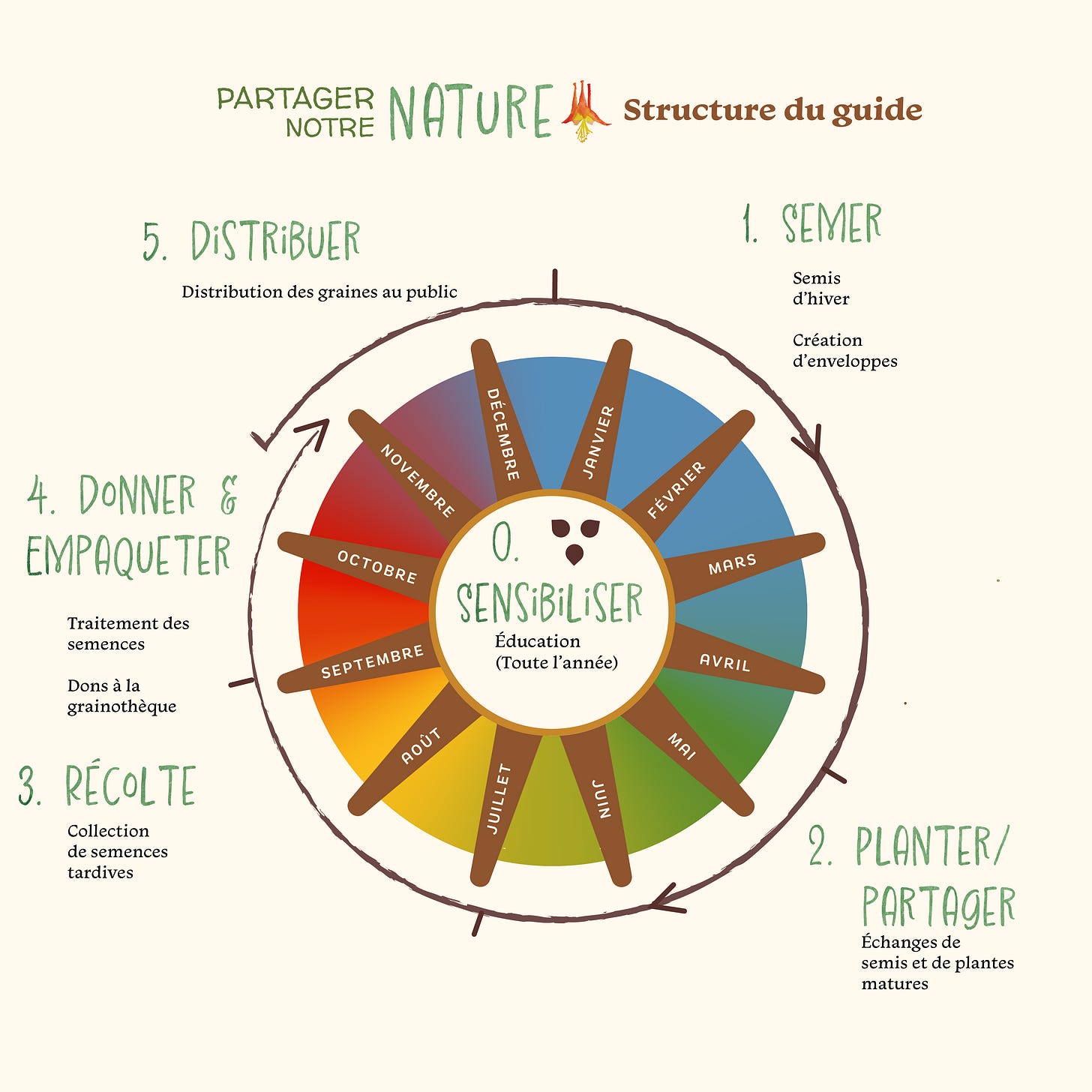

Et voici un schéma du guide que je suis en train d'élaborer en partenariat avec la Grainothèque de fleurs sauvages d'Ottawa.

J'étais à Ottawa lorsque j'ai choisi des graines à ramener à la maison, toutes originaires de ma région : les provinces maritimes du Canada.

Pour en savoir plus sur ce voyage et sur la façon de créer une grainothèque, lisez cet article.

C'est cet hiver-là que le courrier a été paralysé dans tout le pays, en raison d'une grève des facteurs. FedEx fonctionnait toujours, même si le coût par colis ne valait pas la peine d'envoyer autre chose que des quantités importantes de semences.

Finalement, la grève de Postes Canada s'est calmée et les gens ont pu passer leurs commandes à Ottawa. Pendant ce temps, j'avais des centaines de paquets à distribuer. Que faire alors ?

Je n'ai pas pu compter toutes les personnes à qui j'ai donné des enveloppes (ce que je recommande de faire), mais j'ai pu distribuer des graines à une centaine de personnes ou plus depuis décembre.

J'ai remarqué beaucoup d'enthousiasme parmi la population, car une grande partie de mon travail de sensibilisation s'est fait en s'appuyant sur des événements existants.

Semences, semences! : la source d’une passion

J'ai été totalement fasciné par les semences lorsque j'ai réalisé que tout le mouvement de restauration écologique en dépendait.

Tout d'abord, comme beaucoup de gens, j'avais déjà commencé à sauvegarder des semences de légumes du patrimoine. Jusqu'à ce que je découvre l'asclépiade incarnate (Asclepias incarnata), l'hôte indigène du papillon monarque.

Cette plante, comme pour beaucoup d'autres, a déclenché l'étincelle qui m'a finalement permis de m'engager en tant que patrouilleur de l'Effet Papillon.

Ayant reçu des plantes d'une association locale de protection des bassins versants, j'ai créé un jardin de pollinisateurs dans mon jardin collectif et dans une école secondaire. Même si ce n'était que de l'asclépiade, cela créait un habitat. C'est alors que j'ai vu ma première chenille.

En voyant les gousses apparaître, j'ai pris conscience que les plantes indigènes sont beaucoup plus faciles à sauvegarder que les graines de légumes.

Dit plus simplement, les graines indigènes sont plus faciles à répandre dans la communauté que les graines de potager. Quand on veut des graines de carotte, on doit sacrifier ces racines pour le bien des carottes futures. Même chose pour les fèves; toute cosse récoltée pour des graines sera sacrifiée et n’ira pas dans notre dîner.

Je me suis vite rendu compte que les gens pouvaient être d'excellents disséminateurs de graines de plantes indigènes, tout comme le vent l'est pour l'asclépiade. Peut-être même meilleurs à d'autres niveaux, et plus efficaces si l'on en juge par la quantité de plantes produites avec si peu de semences. Est-ce que cela pourrait compenser pour tous les dommages que nous causons ?

Des organisations comme Nature NB envoyaient déjà des paquets d'asclépiades. Avec si peu de distributeurs locaux d'espèces locales, ce qui nous manquait dans ma tête, c'était un reflet de la véritable biodiversité qui nous entoure.

C'est alors que j'ai découvert les grainothèques de fleurs sauvages.

Plus que des asclépiades - Partager notre nature en distribuant la biodiversité

Le guide que je suis en train d'écrire parlera des façons de collecter, de recevoir et d'emballer, mais vous pourriez potentiellement recevoir des graines à distribuer d'une autre grainothèque de fleurs sauvages établie, pour démarrer la vôtre.

Mais quoi qu'il en soit, que faire de toutes ces enveloppes ?

L'objectif de la distribution est, idéalement, de les dépenser toutes ! Ce modèle ne justifie pas le stockage des graines jusqu’à l'année prochaine; on ne les gardera donc que quelques mois jusqu'à ce qu'elles soient distribuées au public.

Il existe plusieurs moyens de diffuser les semences, mais le meilleur est d'organiser un événement de distribution. Il existe des moyens de se greffer sur des événements organisés par d'autres, avec leur autorisation, bien sûr.

Voici une liste des événements auxquels j'ai pensé :

Marchés de fermiers

Fêtes des semences

Pour celui-ci, plus c'est tôt, mieux c'est - la plupart ont lieu en mars, mais certains vont jusqu'en janvier. Rien ne vous empêche d'en organiser un en décembre !

Marchés de Noël / des fêtes

Clubs de naturalistes

Carnavals d'hiver

Organisez votre propre événement, comme le fait la Bibliothèque des semences de fleurs sauvages d'Ottawa !

Un article sera bientôt publié sur la façon de procéder.

Le volet éducatif

En cours de route, j'ai remarqué que les gens ne réalisent pas qu'ils peuvent tout faire à l'extérieur, en hiver.

C'est probablement l'un des plus grands mythes à briser : la stratification est nécessaire pour de nombreuses plantes indigènes, et naturellement, elles prospèrent toutes grâce à elle. Nos plantes indigènes ont une propension naturelle au froid.

« Quoi, dehors ? Tout l’hiver ? Avec le gel et tout ça ? »

— Initié moyennement surpris par les semis d’hiver

Je suis sûr que vous remarquerez également des écarts de connaissances plus courants en cours de route. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires.

Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'enseignement : l'éducation à l'environnement ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des scientifiques. C'est pourquoi, dans mon guide, l'éducation et la sensibilisation doivent se faire en toutes saisons.

Lisez le blog sur les plantes indigènes de ce site, qui contiendra bientôt plus d'informations sur l'éducation aux plantes indigènes.

Mais je ne veux pas créer une grainothèque. Comment puis-je aider malgré tout ?

Il y a de nombreuses façons d'aider, sans nécessairement être l'initiateur d'une initiative de plantes indigènes telle qu'une grainothèque.

Faites connaître les plantes indigènes aux gens, c'est un premier pas. Si vous tombez sur une espèce et que vous n'êtes pas sûr (pour le Canada), consultez VASCAN.

Si vous avez une cour, ajoutez-y des plantes indigènes. Si vous êtes débordé, essayez une plante à la fois. Voici quelques ressources sur la façon de procéder.

“Que faire si on a de l’énergie et du temps limité” (Une liste d’Ottawa)

Identifiez toutes les plantes de votre cour

Prévenez l’étendue des plantes envahissantes en coupant les fleurs

Enlevez les plantes envahissantes avec l’avis de votre conseil local d’espèces envahissantes

Ajoutez graduellement des plantes indigènes où l’espace le permet

Remplacez graduellement les plantes non-indigènes par des plantes indigènes

Enlevez tout le gazon inutilisé en utilisant du carton ou du papier journal (méthode de jardinage en lasagne, Lasagna Gardening)

(Suite de la liste d’idées)

Soyez un scientifique citoyen ! Utilisez iNaturalist et d'autres moyens pour contribuer à la science tout en vous amusant dans votre jardin.

Soyez curieux. Tenez un journal de la nature.

Faites du bénévolat dans votre club de nature pour planter des jardins de pollinisateurs, dans les projets de jardins pluviaux de votre groupe de bassin versant local, dans le jardin de votre communauté ou dans le jardin de quelqu'un que vous appréciez particulièrement !

Sur ce, je pense en avoir dit assez pour ce premier épisode d'une série de distribution de graines. Ayez du plaisir à partager notre nature !